【枯葉で実践】アドリブをマンネリ化させない3つの方法【中級編③モチーフを意識する】

今回は、アドリブをマンネリ化させない方法の3つ目、

・モチーフを意識する

というアイデアの紹介です。

1回目と2回目はこちらからご覧ください。

→【枯葉で実践】アドリブをマンネリ化させない3つの方法【中級編①リズムに変化を加える】

→【枯葉で実践】アドリブをマンネリ化させない3つの方法【中級編②リズムに変化を加える】

モチーフを意識する

モチーフとは、「メロディーの核」となるメロディーのこと。大体2音〜8音くらいの短いフレーズといったイメージで良いかなと思います。

このモチーフを意識することで、よりメロディーを奏でるようなアドリブが可能になります。理論的に難しいものではなく、今使える音を、モチーフを意識して弾く練習をするだけでOK。まぁそれが難しいんですが、、汗

では、モチーフ展開の2つの方法を紹介します。

モチーフを展開する2つの方法

ここでは、以下の2つの方法を紹介します。

- 自分でモチーフを提示→展開

- 曲のメロディーをモチーフにして展開していく

では、まず自分でモチーフを提示してから、それを展開していく方法について解説します。

自分でモチーフを提示する

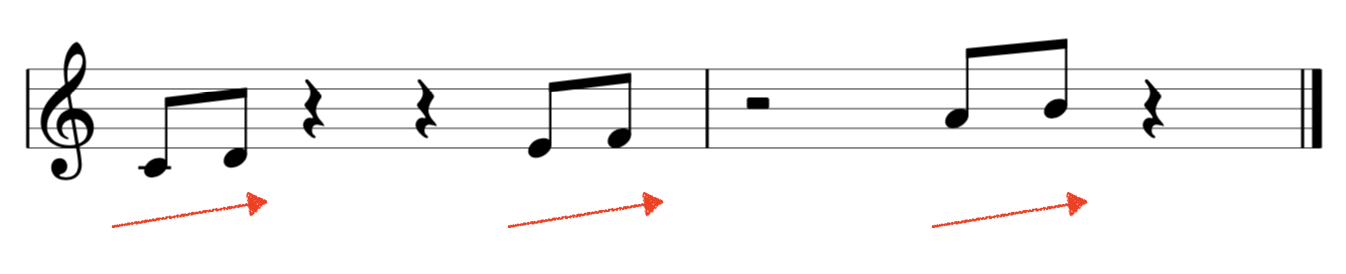

まずは2音〜3音くらいの短いメロディーを弾きます。

そして、そのメロディーを踏襲しながら展開していくという感じです。

具体的な展開の方法ですが、

- 同じリズムで、音使いを変える

- 音もリズムも変える

この2つの方法がおすすめです。

リズムは同じままで、使う音を変える。これによって、リズムの部分でモチーフをキープしつつ、音を変えることでメロディーを展開できます。

具体的な音の変え方は?

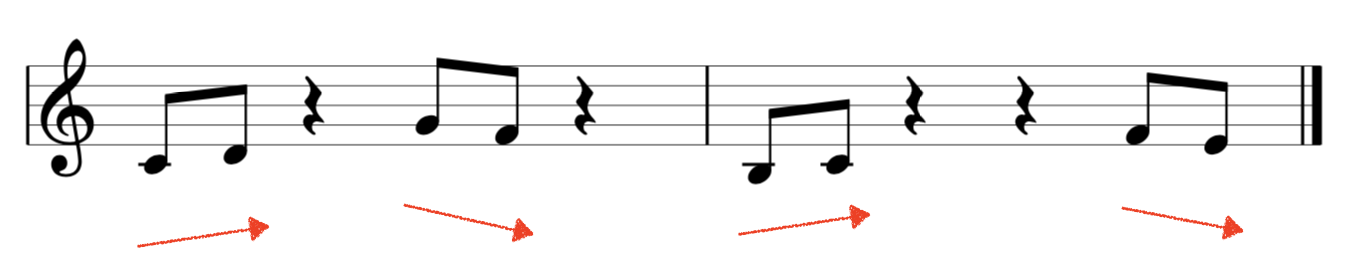

・同じ方向へ動く(上行フレーズを続ける)

例)ドレ→ミファ→ラシ

・方向を変える(上行→下行)

例)ドレ→ソファ→シド→ファミ

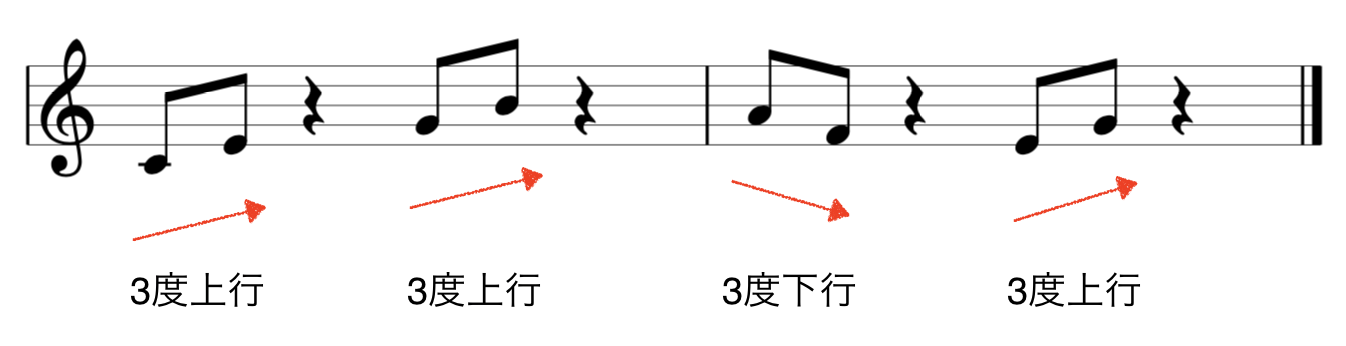

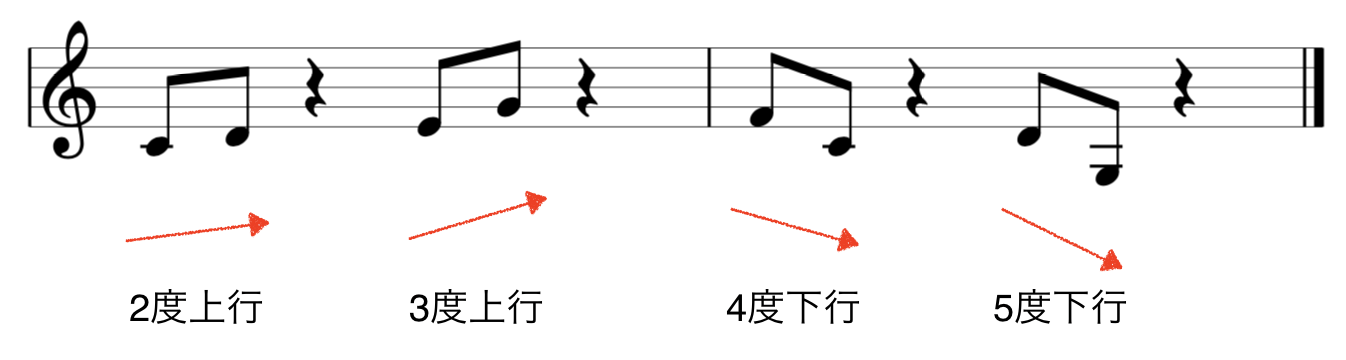

・インターバルを保つ/変える

例①)ドミ→ソシ→ラファ→ミソ

例②)ドレ→ミソ→ファド→レソ

このように、上行したり下行したり、インターバルを変えたりすることで、メロディーを展開していきます。大切なのは、元のモチーフを展開しているのが分かるように変えることです。

元のモチーフの原型を留めながら展開しないと、全く別のフレーズ・メロディーになってしまいます。あくまでも、元のモチーフを何らかの形(リズムであったり音が動く方向であったり)で残しながら展開することが重要です。

曲のメロディーをモチーフにする

曲のメロディーをモチーフにして展開します。

具体的には、メロディーの一部分を引用し、そのメロディーを展開していくという形になります。

曲のテーマメロディーを上手く使えることは、個人的にとても大切な技術だと思っています。

アドリブは、「コード進行」ではなく、「曲」を弾いているという感覚を忘れないようにしたいので、曲のメロディーを上手にアドリブに組み込めるようになりましょう。

展開の方法は?

曲のメロディーを展開する場合も、基本的には先ほどと同じ方法で展開していきます。

- メロディーの型はキープしつつ、音を変える

- メロディーが動く方向やインターバルは同じにしつつ、音を変える

- メロディーの最後の部分を同じ感じにする

モチーフの展開において大切なことは?

モチーフ展開において、大切な1つ目のポイントは、

同じモチーフを続け過ぎない

これです。

モチーフ展開のスキルがまだ低いうちは、同じモチーフを続け過ぎるのは良くないです。長くても4小節〜8小節くらいを目安にすると良いでしょう。

一度モチーフを展開したら、ある程度のところで、次のモチーフを提示する必要があります。

今のモチーフを終えたら、次のモチーフを提示する

これは、自然にできることではありません。意図的に今のモチーフを終わらせて、次のモチーフを提示しなければいけません。

次のモチーフを提示する場合、可能であれば、前のモチーフの最後の部分から、新たなモチーフを生成できればベストです。一度モチーフ展開を終えたら、1つモチーフとは関係ないフレーズやメロディーを弾き、そのフレーズの終わりの部分をモチーフとして展開していく、といった方法もおすすめです。

「そんなスラスラモチーフなんて出てこないよ!」

という人は、モチーフを作って、抽斗に入れておきましょう。

- 色んなインターバルを組み合わせて機械的に作るも良し

- アドリブから自然に生まれたメロディーを書き留めておくも良し

- スタンダードのメロディーを拝借するも良し

- ジャズの偉人達のアドリブの一部からパクるも良し

モチーフ展開において大切な2つ目のポイントは、

モチーフを明確にするために、常に呼吸(レスト)を入れる

これです。

モチーフをモチーフとして聴かせるためには、モチーフとモチーフの間に必ず呼吸(休符)が必要です。きちんとモチーフを独立させて聴かせることで、モチーフのメロディーが印象的なものになります。

展開する前は、必ずレスト(呼吸)を入れるように心掛けましょう。

また、モチーフばかりにならず、フレーズや長めのラインを入れたり、常に変化をつけるように意識することも大切です。

モチーフを使ったアドリブの名手は?

ここからは余談ですが、モチーフ展開の名手を何人か紹介したいと思います。モチーフ展開のイメージが湧かない人は、まずモチーフ展開の名手達の演奏を演奏を聴いてみて下さい。

ギタリストなら

・Julian Lage

知っている人も多いと思いますが、Miguel Zenonのグループで演奏している「St.Thomas」のソロがエグいです(youtubeでのライブ映像)。まさに、曲のメロディーをモチーフとして展開しまくっています。

ソロの冒頭は、ただのドレミファソラシドを究極に音楽的に弾いています。参考になりまくるので是非チェックしてください。

・Jim Hall

ギタリストなら誰でも知っている巨匠ですね。一番聴いて欲しいのは「You’d be so nice to come home to」のソロです。短いソロの中でも、モチーフ展開が見事に繰り広げられています。

特に、モチーフ展開や4度音程を巧みに使うことなど、この辺りの音楽的感覚は早いうちからコンテンポラリーでした。ちなみに、この曲ではチェットベイカーのソロも素晴らしいので是非聴いてみてくださいね。

・Adam Rogers

僕自身、彼を真似して逆アングルピッキングをしていた時期がありました。そんな彼もまたモチーフ展開の名手です。

オススメは、「Apparitions」というアルバムです。特に、「Amphora」という曲のソロで、凄まじいモチーフ展開を聴くことができます。ソロ全編において、ほぼモチーフのみでソロが展開されています。この時期は、特にモチーフ展開を意識してアドリブをしているのがよく分かるので、是非参考にしてみて下さい。

ピアニストなら

僕の知る限り、Brad Mehldauの横に出る人はいません。ポリリズムを駆使したモチーフソロの天才です。

個人的には、Art of Trio Vol.2の「I didn’t know what time it was」とか、Lee Konitz、Charlie Hadenとのトリオ作「Alone Together」とか、この辺りを聞きまくりました。特にLee KonitzとのCDは、間違いなくモチーフソロの全盛期です。ソロは、ほぼモチーフ展開のみで構成されていますね。強烈なポリリズムと共に(汗)。ポリリズムがエグ過ぎてCharlie Hadenが大変そう(笑)。必聴です。

ということで、今回は、

「モチーフを意識して弾く」ということについて解説しました。

第1回、第2回と合わせて是非参考にしてみて下さいね。

コメント